Déclaration de guerre 1939-1940

Je me rappelle très bien la déclaration de guerre en septembre 1939.

J'ai huit ans donc. Je suis en visite chez « le Popaul et la Marraine » quand la nouvelle tombe des grandes ondes de la T.S.F. (Télégraphie sans fil, la radio de l’époque).

Mon attention est appelée par les lamentations de l'oncle et de la tante. Ils me paraissent consternés. Le souvenir de la guerre précédente, très vivace chez eux, resurgit sur l'instant. Il faut dire que le Popaul porte les stigmates d'une grave blessure au bras reçue dans des circonstances cent fois retracées avec des précisions étonnantes.

Dans ma tête d'enfant, la situation du moment se télescope avec les images, sinistres et terrifiantes, que ma grand-mère Berthe y a incrustées lorsqu'elle me racontait ses histoires de Uhlans. Lors de la bataille de Villersexel, en 1870, des cavaliers prussiens s'étaient aventurés aux portes du village – la Montoillotte –, semant un vent de panique. Pour Berthe et ses congénères, les commentaires brodés sur cette percée avaient meublé bien des veillées au coin du feu. L'impression chez elle en était encore renforcée par la mort de son fils aîné à la Grande Guerre. Aussi abordait-elle fréquemment ce thème devant ses petits-enfants ébaubis.

Cette nouvelle guerre bouleverse, bien sûr, la vie des gens. Mon père, mobilisé, erre quelque part vers Montauban. Ma mère mène la ferme avec l'aide de mon frère, des tantes et du Popaul qui argue souvent de sa blessure pour laisser faire aux autres les travaux les moins agréables.

Des militaires prennent cantonnement dans la maison et ses dépendances. En juin 1940, une unité polonaise creuse des tranchées là où est implantée notre habitation, derrière le calvaire.

Un combat aérien a lieu au nord du village, sous nos yeux. Les chasseurs à cocarde tricolore, les nôtres, interceptent un avion allemand à croix noire. Nous observons les virevoltes des appareils, les esquives, les boucles, les plongées dans le fracas des mitrailleuses. Après quelques moments, l'avion ennemi, moteur en feu, pique vers le sol en longues spirales enfumées pour s'abattre à quelques kilomètres de là dans la violente explosion de son carburant.

Le fleuron de la chasse française est alors installé à Luxeuil, l'un des plus anciens aérodromes militaires du Pays et des mieux situés en bouclier face à « l'ennemi héréditaire ». Cette base aérienne cultive encore les traditions chevaleresques initiées par les pionniers de l'aviation lors de la Grande Guerre de 14 – 18. Ainsi, le pilote vainqueur d'un combat met-il un point d'honneur à revenir sur les lieux pour rendre hommage à son adversaire malheureux soit par un battement d'ailes, soit même par un lancer de fleurs. Courante à l'ère de l'avion léger à hélice, cette pratique à connotation d'observance ne survivra pas au style du nouveau conflit.

Mon regard de gamin ne me permet pas d'apprécier la gravité de la situation. Je papillonne dans l'orbite des soldats, prêt à récupérer ce qu'ils veulent bien me céder, non par besoin, mais par jeu.

Un beau jour, dans un grand affolement, nous partons, perchés sur des chariots chargés de l'essentiel, pour nous réfugier à Bas de Crottes, chez des cousins. C'est notre exode devant la menace imminente. Sur place, nous retrouvons la sœur de ma mère et sa famille.

Nous couchons dans un grenier à foin. Les femmes y ont étendu des draps sur lesquels nous nous allongeons, côte à côte, tout habillés. Les enfants sont regroupés le long du mur afin d'éviter les chutes éventuelles de plusieurs mètres en contrebas. Nous trouvons cela amusant.

La vie s'organise dans ce hameau du bout du monde quand un bruit pétaradant de motos nous précipite tous à l'abri de la grange. C'est alors que je vois les premiers Allemands ; ils passent à hauteur des fermes sans s'arrêter.

Nous sommes envahis.

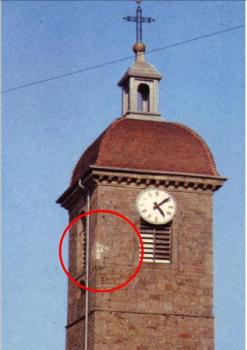

Quelques jours plus tard, nous rentrons à Pusey. Une bataille s'y était engagée. Deux chars français gisent, renversés, détruits, les équipages tués. Un petit garçon, frappé dans son berceau, avait été victime d'un obus. Le clocher porte l'impact d'un projectile reçu de plein fouet. Le village limitrophe, Vaivre, âprement défendu par les Polonais, fume encore de l'incendie qui l'a ravagé.

engagée. Deux chars français gisent, renversés, détruits, les équipages tués. Un petit garçon, frappé dans son berceau, avait été victime d'un obus. Le clocher porte l'impact d'un projectile reçu de plein fouet. Le village limitrophe, Vaivre, âprement défendu par les Polonais, fume encore de l'incendie qui l'a ravagé.

Les soldats allemands sont omniprésents. Sermonnés par les adultes, nous les observons en catimini. J'en vois un, torse nu, qui mange en mordant alternativement dans un saucisson serré d'une main et une plaque de beurre tenue dans l'autre.

Un matin, la troupe avait levé le camp.

J'entends le cercle des femmes de la famille psalmodier :

« heureusement que le Charles n'a pas vu ça ! ». Mon grand-père Arquinet, mort quelques mois avant le désastre, n'a en effet pu assister au spectacle désolant de l'invasion. Le vieil homme, ancien combattant, républicain et patriote convaincu, en aurait sans doute beaucoup souffert.

Bernard Pinot.